اسباب و أعراض متلازمة التراجع الذيلي وطرق علاجها

تاريخ النشر: 2024-12-24

أعيش بجسد ناقص، لكن ذلك لم يمنعني يومًا من الشعور بالسعادة في حياتي." هذه كانت كلمات الطفل القطري غانم المفتاح، الذي ألهم العالم بأسره بإيجابيته. يعاني غانم من متلازمة التراجع الذيلي، ورغم ذلك لم تمنعه حالته الصحية من التميز في مختلف الرياضات، بل إنه يتمتع بروح المغامرة والإيجابية التي نادراً ما نجدها لدى الأصحاء. وُلد هذا البطل مع متلازمة التراجع الذيلي، فما هي هذه المتلازمة وما أسبابها؟ تابع معنا، عزيزي القارئ، في دليلى ميديكال هذا المقال لتتعرف على هذه المتلازمة بشكل أفضل.

ما هي متلازمة التراجع الذيلي؟

متلازمة التراجع الذيلي هي حالة تؤثر على تطور الجنين داخل الرحم. تستهدف هذه الحالة عظام الطفل، والجهاز الكلوي، والجهاز الهضمي، وقد يواجه الأطفال الذين يتم تشخيصهم بهذه المتلازمة صعوبات في المشي، والتبول، والتغوط. يتضمن العلاج عادةً إجراءات عرضية، وغالبًا ما يتطلب جراحة. يمكن أن تؤثر متلازمة التراجع الذيلي على شكل صدر الرضيع، والوركين، والساقين، والعمود الفقري، بالإضافة إلى أسفل الظهر والأعضاء التناسلية.

من هم الأشخاص الذين قد تتأثر بهم هذه المتلازمة؟

يمكن أن تؤثر متلازمة التراجع الذيلي على أي فرد. بعض الأسباب قد تكون جينية، وغالبًا ما تحدث الطفرات الجينية بشكل عشوائي، مما يعني أن المتلازمة قد تظهر حتى في غياب تاريخ عائلي للحالة.

**ما مدى انتشار متلازمة التراجع الذيلي؟**

تُصيب متلازمة التراجع الذيلي حوالي 1 إلى 2 من كل 100,000 من حديثي الولادة على مستوى العالم. وتكون هذه المتلازمة أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين وُلِدوا لأبوين مصابين بداء السكري، حيث تُصيب نحو 1 من كل 350 من حديثي الولادة.

**كم يعيش مريض متلازمة التراجع الذيلي؟**

لا توجد أدلة علمية تشير إلى أن لمريض متلازمة التراجع الذيلي عمر محدد للعيش. فقد عاشت العديد من الحالات المصابة بهذا المرض حياة طبيعية، بل إن بعضهم بلغ سن السبعين. هذا المرض لا يؤثر على العقل أو القلب، بل يقتصر تأثيره على الجزء السفلي من الجسم فقط. نادرًا ما تُسجل حالات وفاة مبكرة بين المصابين بهذا المرض على مستوى العالم. ورغم الجهود المبذولة للوصول إلى علاج يخفف من الأعراض المرتبطة به، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، حيث يُعتبر هذا المرض عيبًا خلقيًا لا يمكن للطب التدخل فيه أو إيجاد حلول له.

كيف تحدث الاضطرابات الوراثية؟

تظهر الاضطرابات الوراثية السائدة عندما تكون هناك نسخة واحدة فقط من الجين غير الطبيعي، مما يؤدي إلى ظهور المرض.يمكن أن ينتقل هذا الجين غير الطبيعي من أي من الوالدين إلى الجنين، أو قد يكون ناتجًا عن طفرة جديدة تحدث في الفرد المصاب.تبلغ نسبة خطر انتقال الجين غير الطبيعي من أحد الوالدين إلى النسل 50% في كل حمل، وهذه النسبة متساوية بالنسبة للذكور والإناث.

ما هو مدى انتشار متلازمة الانحدار الذيلي؟

تشير التقديرات إلى أن متلازمة الانحدار الذيلي تحدث بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2.5 لكل 100,000 مولود جديد. تزداد هذه الحالة بشكل خاص بين الرضع الذين وُلدوا لأمهات مصابات بداء السكري. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المتلازمة تصيب الإناث والذكور بنسب متساوية.

**أسباب متلازمة التراجع الذيلي:**

تتعدد العوامل الجينية والبيئية التي قد تؤدي إلى متلازمة التراجع الذيلي لدى حديثي الولادة، ومن أبرزها:

. **مرض السكري لدى الأم:** يُعتقد أن ارتفاع مستويات السكر في الدم والاضطرابات الأيضية المرتبطة بمرض السكري يمكن أن تؤثر سلبًا على نمو الجنين، خاصةً إذا كان مرض السكري غير مُدار بشكل جيد. وهذا يزيد من احتمالية الإصابة بمتلازمة التراجع الذيلي. ومع ذلك، يمكن أن تظهر هذه المتلازمة أيضًا في حالات لا تعاني فيها الأم من داء السكري، مما يجعل العلاقة بينهما موضوعًا قيد البحث والدراسة.

. **الأديم المتوسط:** يُعتبر الأديم المتوسط الطبقة الوسطى من الأنسجة في الجنين النامي، ويتكون من مجموعة من الخلايا المسؤولة عن تشكيل الأجزاء الهيكلية مثل العظام والأعضاء. قد تؤثر التغيرات الجينية على تطور الأديم المتوسط في حوالي اليوم الثامن والعشرين من الحمل.

**تشوه في الشريان البطني**: يُعتبر الشريان البطني أنبوبًا حيويًا مسؤولًا عن نقل الدم إلى مختلف أجزاء الجسم. في حالة الجنين النامي، قد ينحرف اتجاه الشريان الذي يمد الجزء السفلي بالدم نحو منطقة أخرى، مما يمنع وصول الدم إلى تلك المنطقة.

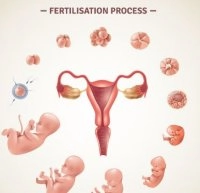

**الطفرة الجينية**: يمكن أن تؤدي التغيرات الجينية التي تحدث أثناء الحمل، عند التقاء البويضة بالحيوان المنوي، إلى ظهور هذه الحالة، وخاصة الطفرات في جينات HLXB9 أو VANGL1. بعض حالات متلازمة التراجع الذيلي تحدث بشكل متقطع أو عشوائي، حيث لا يكون السبب واضحًا. لا يزال البحث جاريًا لفهم المزيد عن الأسباب المحتملة لهذه المتلازمة وكيفية تأثيرها على المواليد الجدد.

**أنواع متلازمة التراجع الذيلي**

بعد إجراء التشخيص، يعتمد الطبيب على اختبارات مثل الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم شدة الحالة. تنقسم متلازمة التراجع الذيلي إلى خمسة أنواع:

. **النوع الأحادي الجانب**: يحدث فيه التشوه أو عدم التطور في جانب واحد فقط من عظمة العجز.

. **النوع الثنائي**: يتضمن التشوه أو عدم التطور في كلا جانبي عظمة العجز.

. **عدم تطور العجز**: حيث لا يتطور العجز على الإطلاق، وتندمج بعض الفقرات السفلية الموجودة فوق العجز في أسفل الظهر.

. **اندماج أنسجة الساق**: حيث تندمج أنسجة الساق معًا بشكل كامل.

. **فقدان مجموعة من أنسجة الساق**: حيث تكون مجموعة واحدة من أنسجة الساق مفقودة.

يعتبر النوعان الأول والثاني الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما تكون بعض العظام المحيطة بالعجز مفقودة. بينما النوعان الثالث والرابع أكثر شدة، حيث قد تعاني بعض الحالات من تشوهات في الدماغ ووظائف جسدية أخرى.في حالات نادرة، يتم تشخيص الطفل بمتلازمة التراجع الذيلي من النوع الخامس، مما يعني أن الطفل يمتلك مجموعة واحدة فقط من عظام الساق وعظام الفخذ، وهما من العظام الأساسية في الساق. يُعرف النوع الخامس أحيانًا باسم "Sirenomelia".

**أعراض متلازمة التراجع الذيلي**

تتباين العلامات والأعراض وفقًا لشدة الحالة، ومن أبرزها:

. **تشوهات العمود الفقري والأطراف**تشمل تشوهات العمود الفقري والأطراف السفلية ما يلي:

- تعاني الأطفال المصابون بمتلازمة التراجع الذيلي من تشوهات في عظام العمود الفقري السفلية والأجزاء المقابلة من الحبل الشوكي.

- قد تكون الفقرات المحيطة بالنخاع الشوكي مغلقة بشكل غير كامل.

- قد يظهر كيس مملوء بالسوائل في أسفل الظهر، وقد يحتوي أو لا يحتوي على جزء من النخاع الشوكي.

- قد يعاني الطفل من الجنف وتشوهات أخرى في العمود الفقري تؤثر على منطقة الصدر، مما يؤدي إلى مشكلات في التنفس.

- تكون عظام الورك صغيرة والأرداف مسطحة.

- تظهر عظام الساقين بشكل غير طبيعي، ويصاحب ذلك انخفاض في الإحساس في الأطراف السفلية.

**. تشوهات الجهاز البولي التناسلي**قد يواجه الطفل مشاكل في الكلى، مثل كلى حدوة الحصان، والتي تعرف أيضًا بالكلى الحذوية، مما يؤدي إلى التهاب المسالك البولية والفشل الكلوي التدريجي.

يمكن أن يعاني المصاب من تشوهات في المثانة أو في الأعصاب المسؤولة عن التحكم في وظيفتها.

في الذكور، قد تكون فتحة مجرى البول موجودة في الجانب السفلي من القضيب، وقد تكون الخصيتان معلقتين. أما في الإناث، فقد يحدث اتصال غير طبيعي بين المستقيم والمهبل، وفي بعض الحالات الشديدة، قد لا تتكون الأعضاء التناسلية بشكل كامل.

**. تشوهات الجهاز الهضمي**

انسداد فتحة الشرج والفتق الأربي.

يعتبر الإمساك وفقدان السيطرة على الأمعاء من الأعراض الرئيسية المرتبطة بهذه التشوهات.

**أعراض الجهاز الهيكلي**:يمكن أن تؤثر أعراض متلازمة التراجع الذيلي على نمو عظام الطفل، وتشمل ما يلي:

- حدوث تشوهات في عظام الحبل الشوكي والعمود الفقري السفلي (الفقرات) أو فقدانها.

- تكوّن كيس مملوء بالسوائل بالقرب من الحبل الشوكي نتيجة عدم انغلاق الفقرات بشكل كامل حوله.

- انحناء العمود الفقري (الجنف).

- نقص في حجم عظام الورك.

- تشوه في شكل الصدر مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس.

- تسطح وتدهور في شكل الأرداف.

يمكن أن يعاني الرضع من تأخر في نمو عظام الساقين نتيجة للإصابة بمتلازمة التراجع الذيلي، مما يؤدي إلى وضعية غير صحيحة قد تؤثر على طريقة مشيهم. قد تشمل هذه الوضعيات:

- **وضعية ساق الضفدع**: حيث تنثني ساقا الطفل مع توجيه الركبتين إلى الخارج، وتكون القدمان متماشيتين مع الوركين.

- **الأقدام المضربية**: حيث تتجه أقدام الطفل إلى الداخل.

- **العقب**: حيث تتجه أقدام الطفل نحو الخارج والأعلى.

**الأعراض العضوية**:يمكن أن تؤثر أعراض متلازمة التراجع الذيلي على تطور ووظيفة الجهاز الكلوي والجهاز الهضمي والبولي. قد تتضمن الأعراض:

- تشوهات في شكل الكليتين، مثل فقدان كلية أو اندماج الكليتين، مما قد يؤدي إلى فشل كلوي.

- وجود عدة أنابيب لنقل البول من الكليتين إلى المثانة (ازدواج الحالب).

- التهابات متكررة في المسالك البولية.

- خروج المثانة من فتحة في جدار البطن (انقلاب المثانة للخارج).

- عدم إرسال أعصاب المثانة، التي تتحكم في وظيفتها، إشارات إلى الدماغ للعمل بشكل صحيح (المثانة العصبية).

- نقص في السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

- الإمساك.

- انسداد فتحة الشرج (فتحة الشرج غير المثقوبة).

يمكن أن تؤثر متلازمة التراجع الذيلي على تطور ووظيفة الأعضاء التناسلية لدى الأطفال. ومن الأعراض التي قد تظهر في الأعضاء التناسلية للأطفال المصابين ما يلي:

- وجود فتحة الإحليل في الجزء السفلي من القضيب (مبال تحتاني).

- عدم نزول الخصيتين (الخصيتين الخفيتين).

- حدوث اتصال بين الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة (المستقيم) والمهبل لدى الفتيات، مما يؤدي إلى تسرب محتويات الأمعاء إلى المهبل (الناسور المستقيمي المهبلي).

- عدم تكوّن أو تطور الأعضاء التناسلية.

كما يمكن أن تؤثر أعراض متلازمة التراجع الذيلي على أعضاء داخلية أخرى في جسم الطفل، مثل:

- التفاف الأمعاء الغليظة.

- حدوث انتفاخ في منطقة الأربية أو أسفل البطن (الفتق الإربي).

- الإصابة بأمراض القلب الخلقية.

كيف يمكن التعامل مع التبول والتغوط لدى المصابين بمتلازمة التراجع الذيلي؟

تؤثر متلازمة التراجع الذيلي على قدرة الطفل على التبول والتغوط، مما قد يستدعي تقديم المساعدة له في استخدام الحمام. في حال تم تشخيص الطفل بهذه المتلازمة، سيقوم الطبيب بتقديم خيارات علاجية متنوعة لدعمه، مثل:

- استخدام قسطار لتصريف البول من الجسم.

- إجراء جراحة لإصلاح أي انسداد في المسالك البولية أو الأمعاء.

- إنشاء فتحة جراحية (فغر القولون) في جدار بطن الطفل، مما يسمح للبراز بتجاوز القولون والخروج إلى كيس خارجي.

قد تواجه أمعاء الطفل صعوبة في العمل بشكل طبيعي طوال حياته، مما قد يجعل التنقل أمرًا صعبًا. سيقوم فريق الرعاية الطبية بوضع خطة علاجية لمساعدة الأهل والطفل على التكيف مع هذه الحالة وتحسين جودة حياتهم.

**علاج متلازمة التراجع الذيلي**

يعتمد العلاج على شدة الأعراض ونوع الحالة المرضية.

في بعض الحالات، قد يحتاج الطفل إلى أحذية خاصة أو دعامات للساق، أو عكازات لمساعدته في المشي والتنقل.

يمكن أن يسهم العلاج الطبيعي في تقوية العضلات التي تدعم الجزء السفلي من الجسم، مما يساعد الطفل على التحكم في حركاته.

إذا لم تتحسن حالة ساقي الطفل، فقد يكون بإمكانه المشي باستخدام الأطراف الصناعية.

إذا كان الطفل يواجه صعوبة في التحكم في مثانته، فقد يحتاج إلى قسطرة لتصريف البول.

أما إذا كان الطفل يعاني من فتحة الشرج غير المثقوبة، فقد يتطلب الأمر إجراء جراحة لفتح ثقب في الأمعاء لتمرير البراز إلى كيس خارج الجسم.

يمكن أيضًا إجراء جراحة لعلاج بعض الأعراض مثل انقلاب المثانة إلى الخارج والفتق الإربي، وغالبًا ما تؤدي هذه الجراحة إلى حل المشكلة بشكل كامل.عندما يعاني الطفل من حالة حنف القدم، تبدأ العلاجات بعد مرور أسبوع أو أسبوعين من الولادة كحد أقصى، وتشمل خيارات العلاج مرحلتين:

**المرحلة الأولى: تمديد الجزء المصاب وتجبيره (طريقة بونسيتي)**

تعتبر طريقة بونسيتي الأكثر شيوعًا وفعالية لعلاج هذه الحالة، حيث تعتمد على استخدام مجموعة من الجبائر والأقواس لتصحيح وضع القدم.

خلال مرحلة العلاج، يقوم الطبيب بإعادة وضع قدم الطفل ببطء باستخدام سلسلة من الجبائر، وتستمر هذه المرحلة من شهرين إلى ثلاثة أشهر، حيث يتم شد القدم وإعادة وضعها.

يقوم الطبيب بتمديد قدم الطفل وتصحيح وضعها، ثم يثبت القدم والكاحل والساق في جبيرة للحفاظ على الوضع الجديد.

بعد حوالي أسبوع، يزيل الطبيب الجبيرة، ثم يعيد تصحيح وضع القدم وتمديدها، ويضعها مرة أخرى في جبيرة جديدة.

تتكرر هذه العملية أسبوعيًا حتى يتم تعديل وضع قدم الطفل من الوضع غير الصحيح الموجه للداخل إلى الوضع الصحيح الموجه للخارج.

عادةً ما يتطلب الأمر من خمس إلى ثماني عمليات إعادة ضبط وتعديلات لتحريك القدم إلى الوضع الصحيح.

**المرحلة الثانية: الجراحة**

بعد تصحيح وضع القدم قدر الإمكان، يحتاج معظم الأطفال إلى إجراء جراحة بسيطة تُعرف ببضع الوتر، والتي تهدف إلى إطالة وتر العرقوب.

**المرحلة الأخيرة**تتطلب هذه المرحلة دعم القدم من خلال ارتداء أحذية مناسبة، وتستمر حتى بلوغ الطفل سن الأربع سنوات. تعتبر هذه المرحلة بالغة الأهمية لأنها تساعد في الحفاظ على الوضع الصحيح للقدم وتعزز قوتها.في الحالات الشديدة التي لا تستجيب للعلاجات السابقة، قد يقوم الطبيب بإجراء جراحة أكثر تعقيدًا تشمل إطالة الأوتار والأربطة لمساعدة القدم على اتخاذ الوضع الصحيح.

**هل يمكن الوقاية من متلازمة التراجع الذيلي؟**

لا يمكن الوقاية من متلازمة التراجع الذيلي، حيث إن بعض الأسباب تعود إلى تغيرات جينية عشوائية لا يمكن التنبؤ بها أو منعها. ومع ذلك، يمكن للأشخاص اتخاذ خطوات لتقليل خطر إنجاب طفل مصاب بالمتلازمة، من خلال التعاون مع طبيب متخصص أو صيدلي لإدارة مستويات السكر في الدم إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري أثناء الحمل.

متى يجب زيارة طبيب الأطفال؟

يجب زيارة طبيب الأطفال في الحالات التالية:

- إذا لم يلتئم مكان التدخل الجراحي، أو ظهرت انتفاخات، أو تسربت سوائل، أو ظهرت علامات قيح.

- إذا كان الطفل غير قادر على تحقيق مستويات النمو أو التطور المناسبة لعمره.

- إذا لم تظهر حركات معوية لدى الطفل رغم تناوله للطعام.

- إذا كان الطفل يعاني من ألم أو عدم راحة أثناء الذهاب إلى الحمام.

كما يجب التوجه إلى المستشفى إذا كان الطفل يعاني من مشاكل في التنفس، أو عدم انتظام في ضربات القلب، أو أي أعراض مقلقة أخرى.

ما هي الأسئلة التي ينبغي توجيهها للطبيب؟

كيف يمكن للطفل الذي يعاني من متلازمة التراجع الذيلية استخدام الحمام؟

ما هي الأعراض التي ينبغي مراقبتها؟

هل يتعين على الطفل اتباع نظام غذائي محدد؟

ماذا ينبغي علينا القيام به إذا كان الطفل غير قادر على الذهاب إلى الحمام؟